有機化学 その5 アルケンへの水、アルコールの付加

今回のテーマは

「アルケンへの水の付加、アルコールの付加」です。

まずはアルケンへの水の付加(水和)について説明していきます。

アルケンへの水の付加は触媒なしでは反応が進みません。

その理由としては

水のO-H結合が強く、水の水素が求電子剤として働かないからです。

そこで用いるのが酸触媒です。(たいていの場合硫酸H2SO4です)

この酸触媒を加えると酸から求電子剤が供給されて、反応が進みます。

この反応機構を見ていきます。

①求電子剤はプロトンなので前の記事で説明したマルコフニコフ則に基づいてsp2炭素に付加します。

②水はHSO4⁻よりはるかに高濃度であるため、水がカルボカチオンに結合します。

③生成されたプロトン化されたアルコールのほうが溶液よりプロトンを解離しやすいのでアルコールのプロトンがとれます。

続いて、アルケンへのアルコールの付加を見ていきます。

アルコールも強いO-H結合をもつため、酸触媒が必要となります。

反応機構を見てみましょう。

水の付加となにも変わりません。

唯一異なる点は求核剤が水ではなくアルコールであるという点のみです。

これらの付加は簡単ですね^^

次の記事では「ヒドロホウ素化」について説明していきます。

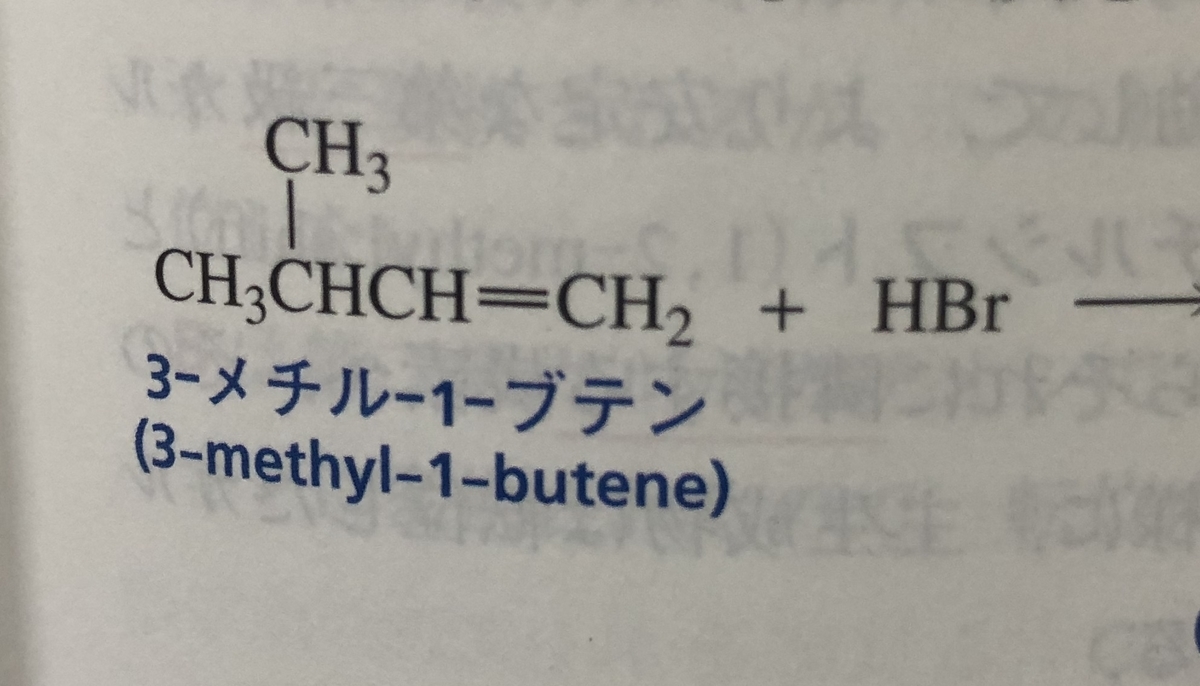

有機化学 その4 カルボカチオン転位

いきなりですが、上の写真の反応をかんがえてみてください。

どうですか?

この反応の結果は下の写真のようになります。

!?!?!?!?!

ってなりません??

これまでの説明では正解することは不可能だと思います。

この反応はカルボカチオン転位という反応です。

では、このカルボカチオン転位について説明していきたいと思います。

そもそも、すべてのカルボカチオンが転位するわけではありません。

転位が起こった結果、より安定になる場合にのみ、転位が起こるのです。

この転位には

水素が転位するヒドリドシフトと、アルキル基が転位するアルキルシフトがあります。

下の写真を見てください。

反応の途中でカルボカチオンが生成される反応では、

必ずカルボカチオンの構造を書き、転位するかどうか確認する必要があります!

特に定期テストに出されるような付加反応では注意が必要ですね。

次の記事では水の付加とアルコールの付加について説明します。

有機化学 その3 マルコフニコフ則

さて、今回のテーマは

「マルコフニコフ則」についてです!

この法則を簡潔に説明すると

求電子剤は最も多くの水素が結合しているsp2炭素に結合する。

というものです。

ここで注意なのですが、

マルコフニコフ則が成り立つのは

求電子剤がプロトンであるときの付加反応に対してのみ有効である。

この法則を用いて考えられる生成物は

カルボカチオン中間体の考え方で得られる生成物と同じになるはずなので試してみてください。

このマルコフニコフ則の覚え方としては

「金持ちに金が集まる」ですかね

水素が多い炭素にさらに水素が結合していくという考え方と似ていませんか?

次の記事では

このマルコフニコフ則がこの使えない場合の1つである

「転移」について説明します。

有機化学 その2 アルケンへのハロゲン化水素の付加

こんにちは!

では、さっそくアルケンの各反応について詳しく見ていきたいと思います。

今回のテーマは「ハロゲン化水素の付加」です。

アルケンにハロゲン化水素を付加するとハロゲン化アルキルになります。

この過程を見ていきたいと思います。

この写真の一番上の反応ですね。

この付加反応は2段階で進んでいきます。

まず、1段階目としてプロトン(求電子剤)がアルケンに付加してカルボカチオン中間体が生成します。この反応は比較的遅めです。

そして2段階目として塩化物イオン(求核剤)がカルボカチオン中間体と素早く反応し、ハロゲン化アルキルになるという流れです。

ここで、写真の1番上の反応について

ある疑問が浮かんでくると思います。。。

「塩化物イオンはどっちの炭素に付加してもいいの??」

答えはNOです。

ここで1つ前の記事で説明したカルボカチオンの安定性が関係します。

先ほど説明したように、ハロゲン化水素の付加は、

1段階目が遅く、2段階目が早い反応です。

つまり、1段階目の反応がよりはやいほうのカルボカチオンに素早く塩化物イオンが付加し、より多くのハロゲン化アルキルが生成するということです。

ここで、

求電子的付加反応では

より安定なカルボカチオンが速く生成される

という事実を覚えておいてほしいです。

要するに、より安定なカルボカチオン中間体にハロゲン化イオンが付加してできたハロゲン化アルキルが多く生成されるということです。

覚え方としては

ハロゲンは寂しがりやだから周りに多くのアルキル基がいてくれたほうが安定する

といった感じですかね?わかりにくいですか?(笑)

無視していただいても大丈夫です。(笑)

次の記事では、この付加反応に関係している「マルコフニコフの法則」について説明します。

読んでいただいてありがとうございました。

有機化学 その1 アルケンの求電子的付加反応について

こんにちは!

本日も、はりきって参ります!

コロナ収まりませんね…

感染者も減ることがなく最近は死亡者数がどんどん増えていってます…

自分の地域でも小中高の開始が5月末になるなど

緊急事態宣言もほんとに6日に解除されるのか不安なところです。

さて、初投稿から数日が経ってしまいましたが…

正直に言います!

サボってました…(笑)

あ、勉強はしてましたよ!

投稿を、ってことです。。。

この3日間、1日1単元を目標に、有機化学の勉強を進めていきました。

まずは1日目ということで

テーマは「アルケン」です。

不飽和炭化水素ですね。

こちらの反応性をまとめました。

アルケンは基本的に求電子的付加反応をうけます。

アルケンは二重結合において電子を多く持っているので求核剤(電子を他にあげる)として働きます。

この付加反応は、どれもほとんど同じ仕組みです。

1.アルケンの片方の炭素へ求電子剤が付加

2.もう片方の炭素へ求核剤が付加

これだけです。

反応の結果、二重結合を形成していたsp2炭素はπ結合が切れ

sp3炭素となります。

(sp2炭素とsp3炭素については別の記事で説明しますね♪)

次に、これからアルケンの反応性について説明していく中で

必ず考えなければならない

カルボカチオンの安定性について説明していきたいと思います。

簡潔にいうと、

正電荷をもつ炭素上にたくさんアルキル置換基がついていればついているほど安定!

だいたいこの考え方で行けるはずです。。。

では、なぜ、アルキル置換基が多くついていればいるほど安定化というと

正電荷をもつ炭素に結合したアルキル置換基がその正電荷の密度を減らすからです。

まあ何言ってるかわからないかもしれませんが、

とにかくアルキル置換基が多いほど安定ということだけ覚えておけばOKです!

この安定性というのはアルケンの反応を考えるうえで

必ず必要となる考え方なので

次の記事からはこの安定性の考え方を踏まえたうえで

各反応について詳しく見ていきます。

ブログはじめました

みなさん初めまして。

今日から「おろぬすた」という名前でブログを開設することにしました。

最近はコロナウイルスの影響であまり外にも出られず、

家にいることが多い日々…

しかし、我々学生にとってはチャンスなんです!

自分はこの休みを利用して様々なことにチャレンジをしようと思い、

その1つとしてこのブログというものを始めました。

さっそく、何を書いていくのかということなのですが、

今考えているのは

日々の勉強記録です

そうです、ただの勉強記録です(笑)

自分は医療系の大学に通っている大学生です。

ここで日々の勉強を記録していく理由としましては、

・深く理解するため

・経験

・娯楽

この3点です。

自分の勉強法、内容を多くの人に見てもらい、

意見、質問などをいただけるようになれば

より良い勉強になるのではないかという考えです。

そして何より自分はこういったブログを書いたりすることがシンプルに好きなんです(笑)

勉強内容(ジャンル)としましては

自分は薬学系の大学に通っている学生なので

医療系の内容を主に勉強していきたいと思っています。

このブログを読んでくださっているそこのあなた!

是非、この初心者ブロガーを毎日やさしく見守ってやってください。

これからよろしくお願いします。